題目:ダブルドラゴン

|

■メーカー:テクノスジャパン ■メディア:アーケード ■ジャンル:アクション ■発売年 :1987年 |

|

テクノスジャパン最大のヒットシリーズの、初代作である。タイトルとラストバトルで流れる

『ダブルドラゴンのテーマ』は、何度聴いても血沸き肉踊るので必聴! |

世紀末拳法兄弟伝説?

|

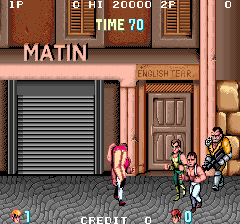

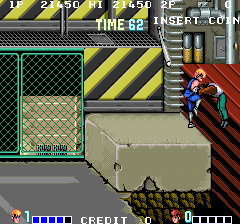

ゲームシステムは、ベルトフロア系格闘アクション――多数の技を駆使し、敵を蹴散らしなが

ら目的地を目指して進むというあのタイプである。現在では「『ファイナルファイト』タイプ」 という通称が一般的だが、それのそもそもの始祖が本作『ダブルドラゴン』なのであった。 |

| ゲームの舞台は、核戦争を経た後の19XX年。暴力 で世界を支配しようと企む集団にヒロインがさらわ れ、救出のために彼氏である主人公が拳法を駆使し て立ち向かう――うわ、このバックボーンって『北 斗の拳』まんまじゃん! 当時アニメが大人気だっ |

たけれど、それをこのゲームってこんな堂々とパク っていたわけか~。あまりにも潔くて逆に気付かな かったぞ。その20年後くらいに『北斗の拳』の対戦 格ゲーがヒットをとばしたけれど、その隣に『ダブ ドラ』を並べて稼働している店もあったっけ…。 |

||||

|

|

| 肝心のゲームシステムの 方は、同社の看板作品『熱 血硬派くにおくん(1986年 作)』のそれを発展させた 感じとなっている。パンチ ・キック・ジャンプの3ボ タンと8方向レバーの組み 合わせにより、簡単操作で 多彩なアクションを繰り出 せるというもの。これって この系統のジャンルじゃ大 事なことだよなあ。 |

|

「アクション」と言うから には、キャラを自在に操る シンクロ感がその真骨頂。 でも、そのゲームプレイは 一瞬一秒が大事だから、操 作方法はシンプルでなけれ ばならない――その条件を ちゃんとクリアしていたか らこそ、『ダブドラ』そし て『ファイナルファイト』 も大勢のユーザーに支持さ れたと言えよう。 |

| 逆に対戦格ゲーなんかは、よそとの差別化のためにシステムを闇雲に複雑化していったものだから、今や 完全にマニアのみの領域である。「血を吐きながら続ける悲しいマラソン」のツケかねえ、全く…。 |

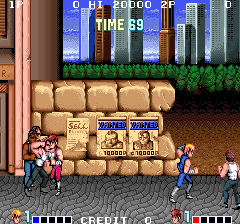

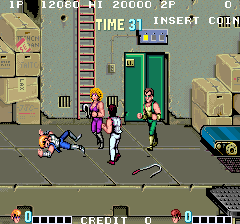

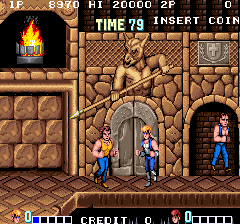

| 話は『ダブドラ』に戻るが、その戦闘はか なりシビア! 確かにいろいろなアクション が繰り出せるものの、どの攻撃も非常に当て にくいのである。 パンチやキックを出すと敵は退いてかわす し、相当引き付けないとヒットさせにくい。 当然、接近されるとこちらが被害を喰う恐れ も高まるから緊張感ありまくり。パンチ一発 当てただけでも「よかった、当たった」と胸 を撫で下ろす想いであった。そういう所は妙 に現実的だけれど、小学生の頃に感じた言い 知れない怖さはそれだったのかなあ…。 |

|

|||

|

逆に、敵に殴られたらダウンまで一方的 にボコられることもしばしば。跳び蹴りや その他の攻撃もなかなか当たらないし、と にかく苦戦を強いられる。だから結局、拳 法使いと言いながら武器に頼った闘いがメ インになっちゃうんだよな~。ドラム缶や ダンボールを蹴って転がせば、安全確実に ダメージを与えられるし。「敵さえボコれ りゃ全て良し」って所かなあ…。 さすがは核戦争後の世界が舞台なだけの ことはある。無法の世ではどんな手を使っ てでも生き抜かなきゃならないってのが伝 わってくるぜ!? |

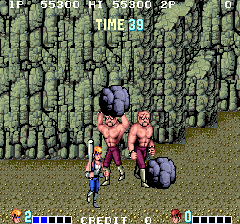

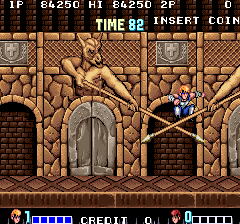

双截拳究極奥義「後方肘撃」!

| で、そんなにもキツイ素手での闘いであるが、その中にも唯一の光明がある。 ジャンプ+パンチで後方に繰り出せる「肘打ち」である。 |

| もうこれがとにかく鬼強! 威力はデカイ、当たり判定も デカイ、繰り出している時間 も長い、逃げながら出せる… 等々、どれをとってもいいと こ尽くめ。おおよそ弱点など 見当たらない、まさに最強の 名を冠するにふさわしい超奥 義なのである。ぶっちゃけた 話、これだけで楽々クリアで きちゃうくらいだし(後は地 形にさえ気を付ければ…)。 |

追いすがる敵さん達を一方 的にバスバス打ち倒している と、逆に申し訳無さすら感じ てしまうくらい。さすがは、 かつてゲーメストの「必殺技 ベストテン」で2位にランク インし、「地道に最強」と称 えられただけのことはある! どんなSF的超必殺技より、 こういう地に足の着いた技の 方が真の強さを感じられるも のだなあ。 |

|

|

だが、そのあまりに強大過ぎる技 が、ゲームの面白さに水を注してし まっているのもまた事実。他の技が どうにも役立たなくて、肘打ちだけ が非常に強く便利――そんな有様だ から、必然的に肘打ちしか使わない プレイになってしまいがちである。 どんな敵にも、どんな状況にも、 とにかく肘打ち・肘打ち・肘打ち… これでは心のこもっていない機械的 な「作業」である。ゲームの本分は 「遊び」なのに、これじゃ本末転倒 だよなあ。 |

| アクションゲームの命題のひとつは「キャラ の多彩なアクション」なのだから、「同じ技し か使われない」ではせっかく練られたアクショ ンが無駄になってしまう。制作者はその点に神 経を使うべきであった! 「一点豪華主義」は 他の全てを廃れさせ、結局自分自身をも孤立の 果てに衰亡させてしまうものであるから。 その点は、後の世の対戦格ゲーブームを見て も明らかであろう。どのメーカーも対戦格ゲー しか出さなくなっちゃって、他ジャンルはすっ かり衰退。そして格ゲーブームに陰りが見えた 頃には、ゲーセンには何のパワーも残らなかっ たからなあ…。 |

|

| ここから伺えるのは「全ての技が平均的に役に立 ち、とび抜けて便利なものは無い」がやはり理想だ ということ。野球だって、1チームのダントツ独走 より、全てのチームが抜きつ抜かれつの方が盛り上 がるもんなあ。 筆者もそれに目覚めてからは、肘打ちを闇雲に使 |

うのは控える様になった。例えキツイ闘いを強いら れても、いろんなアクションを用いた方がやはりゲ ームをやっていて面白いから。神的領域技たる肘打 ちの出番は、どうしてもヤバい局面を切り抜ける時 のみ。そういう時こそが必殺技の使い時だろうから (死んだら元も子も無いってのもあるけれど)。 |

|||||

|

|

|||||

| このおかげで『ダブドラ』のシビアさと面白さがやっと解って幸いであった。さすがに肘打ちを 完全封印までする度胸は無いけれど^^ |

無法世界シミュレーター?

福は外 内は貧

闘士の道は1プレイにして成らず

| 相当な高難度、かつゲームバランスも決して良いとは言えない本作であるが、当時全国的に大ヒット! 実質的な前作である『熱血硬派くにおくん』のパワーアップ版という感じで、大勢のユーザーに持てはや されたものであった。 |

|

恐らくは、単なるスクロー ル型アクションでなく、「格 闘」という要素が色濃く反映 されていたことが要因かと思 われる。 よくよく見れば、ゲーム中 で繰り出せるアクションの数 々は、いずれも現実的なもの ばかり。パンチやキックを始 め、掴みや投げ技等、どの動 作も全てこの現実世界に存在 している。何メートルもジャ ンプしたり手から火の玉を出 |

したりとかいう、空想特撮的 なものは一切無し! そうし た「地に足の着いた」アクシ ョンで占められているからこ そ、プレイするユーザーとの シンクロ率――感情移入度も 高まるというものである。 いわゆる「ごっこ遊び」だ って、空を飛んだり光線を放 ったりするウルトラマンより も、地上を駆けて格闘戦をす る仮面ライダーの方が子供達 もマネし易いもんなあ。 |

| 要するに、このゲームの世界においては、 誰もが大手を振って「闘士」となれるのであ る。現実世界で大暴れするわけにはいかない けれど(やるバカがいて困るが)、ゲームの 中では思う存分暴れ放題! 普段は暴力性を 理性で抑えている者も、弱さと優しさ故に腕 力を奮えない者も、全てが対等の条件でバト ルに臨める。そうした闘争本能の解放、それ が本作の真骨頂であろう。それも、飽くまで も現実的なアクションによって――そのリア リティがあってこそ、本作は大勢のユーザー に受け入れられたものと筆者は思う。 |

|

福は外 内は貧

| 発売から20数年を経て尚、あちこちのゲーセンで目にする ことができる本作。出回り数は相当なものであったと思われ る。同時期のレトロゲームとしては、テクモの『アルゴスの 戦士』と並んでよく見掛けるしなあ。『アルゴス』の方は、 そこまでの人気作だったとは思えないんだけれど…。 |

||

|

| 国内はもちろん、アメリカ での人気振りが物凄かったら しい。日本では『Ⅲ』止まり だったシリーズ(その『Ⅲ』 がコケたせいだろうけれど) が、あちらでは『Ⅴ』くらい まで作られているそうだし。 更にはアニメ化や実写映画 化等、映像作品化も数多くな されているくらい。おお、こ れぞまさにアメリカンドリー ム! 日本に逆輸入とかはさ れないけれど。 |

そもそも、本作の舞台をア メリカとしたのは海外輸出を 狙ってとのこと。それが見事 に的を射たのに、肝心の国内 での業績が不振で潰れちゃ本 末転倒だよな~、テクノス。 『くにおくん』のネームバリ ューへの依存が過ぎて、他に キラータイトルを産み出せな かったのが要因か…。肘打ち の件然り、やはり一点豪華主 義は滅びの道に通ずるってこ とかねえ。 |

|

闘士の道は1プレイにして成らず

|

最初は肘打ちに依存でもいい。それでゲームの 流れが掴めてきたら、徐々に他の技にも比重を移 してゆく。そうして、慣れるに従って様々な技を 使いこなしてゆけばいい。その頃には、この『ダ ブルドラゴン』の面白さを隅々まで味わい尽くせ る様になっているだろうから。そういう見方をす れば、本作は素人からマニアまで幅広く遊べる優 秀作と言えよう。 当時、あまりにキツくて挫折してしまった人、 肘打ちオンリープレイでそれっきりだった人は、 改めて本作に触れ直してみて欲しい。スルメみた いに、噛めば噛む程に滲み出てくるその旨みをち ゃんと味わい尽くして欲しいから…。 |